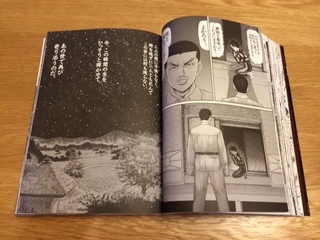

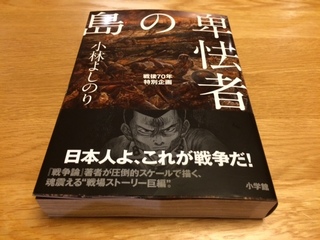

小林よしのり氏の「卑怯者の島」小学館から出たばかりの一冊で、戦場における兵隊の心情を描写したものでした。

今日や昨日の新聞やテレビでも安保法案という単語のオンパレードでありますが、この夏は終戦から70年というまたひとつ節目の年であります。

「戦争はいけないもの」というのはほとんどの人々の共通認識ですが、この本を読み、あらためて戦争に行ってくれた方々への感謝の気持ち、そして尊敬の念を再確認しました。

この本には表面的な戦争からより戦争というものの本質、戦場における兵隊の心情がリアルに表現されていた。

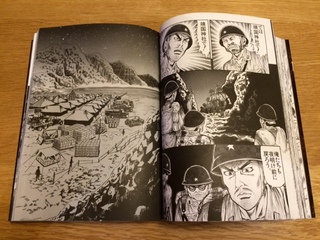

はるか南洋の島で補給も途絶えた中、眼前の海にはおびただしい数の軍艦が迫ってきたら私ならどう感じるか。

その異常な心理状態の中で生きたいと考えるのは決して卑怯なことではないでしょう。

でも、先人の多くはこの本にもありましたが「悲しいことだが、俺たちは不遇の時代に生まれた。戦争の時代に。これが俺たちの役回りである」とされた。

公としての役回りを私的な感情より当然ながら優先させた。当然ながら。

人として、感じること、想うことは今と多少は違うでしょうがほとんど同じなのです。

しかし、どちらを優先させるかは現代とは違うところが大きいでしょう。

戦後70年ということは、大東亜戦争で日本のために戦ってくれた人々はもうほとんど亡くなられています。20歳だった人でも90歳ですもんね。

この本を読んで、戦争というものの最前線で戦ってくれた先人への感謝と、そして多くの方々が自分の人生と引き換えに守ってくれたこの日本をもっと大切にしていきたいと一層思いました。

最後に、小林よしのり氏の数々の本を読み、私は20歳くらいまでは戦争に行ってくれた方々への感謝の気持ちがなかったことに気づきました。

アメリカの洗脳教育で戦争イコール悪、戦争に行ってくれた人イコールこれも悪がすりこまれていたからでしょう。

よく映画やドラマで見るシーンのひとつに今から特攻してくるという兵隊の零戦前での敬礼、これの裏にはその前の夜、布団の中で朝まで泣きはらしたもうひとつの顔があるのです。

怖かったでしょう。辛かったでしょう。

我々の今の役回りはなんでしょう。もっと頑張らないといけませんし、どんなつらいことがあっても死ぬこと以外はどおってことはないですよね。