意味がさっぱり分からなくて。

1間なんて生まれて初めて聞きましたからね。

昭和34年まで使われていたのがこの尺貫法、長さなどの単位です。

それ以降はメートル法に変更されましたので、昭和52年生まれの建築ど素人の私は戸惑ったのです。

今では普通に尺や寸を使うようになりましたが、最初こんなふうに覚えました。

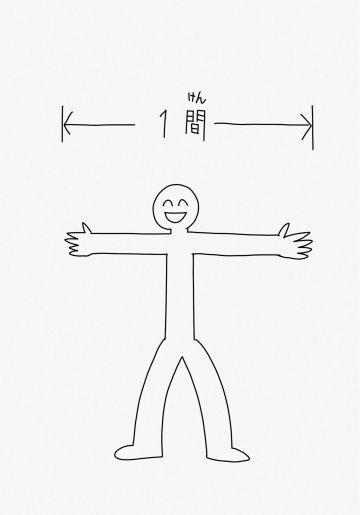

1間は腕を広げたときの長さ。

この1間という長さは1800ミリであり、畳の長い方の長さ。1間の半分は半間といい、畳の短い方の長さ。

トイレの間口は半間。廊下も半間。

引き違いの掃き出し窓2枚は1間。

外壁の目地と目地は1間。

1間は1800ミリなので6尺。1尺は30センチ。1寸は3センチ。1分(ぶ)は3ミリと。

ここまできたら訳が分からなくなったものですが、こんなふうに頭の中で都度イメージしていました。

「一寸法師はお椀に乗っていたよな。1寸は30センチでもなく、3ミリでもない。3センチだからお椀に乗れる」と。

今の60歳以上の方にとっては簡単にイメージ出来るであろう尺貫法。

若い方にはちょっと馴染みの薄い表し方ですが、ぜひ覚えておいていただきたいと、一寸法師で覚えた私は思います。